冒泡排序算法详解及优化

冒泡排序是一种简单的排序算法,其原理是反复比较相邻元素,并交换顺序不正确的元素。例如,在升序排序中,较大的元素会移动到右侧。每次迭代只比较未排序的元素,最终将最大元素放置在未排序部分的末尾。 算法名称源于元素在每次迭代中“冒泡”到数组末尾的过程,如同气泡上升到水面。

排序过程演示假设我们要对以下数组进行升序排序:

第一次迭代: 目标是将最大元素移动到数组末尾。通过反复比较相邻元素并交换,得到:

已排序的元素不再参与后续比较。

后续迭代: 重复上述过程,直到数组完全排序。每次迭代只比较未排序部分的元素。

算法迭代次数为 n-1 (n为数组长度)。对于六个元素的数组,迭代五次即可完成排序,因为第五次迭代后,剩余最后一个元素自动排序。

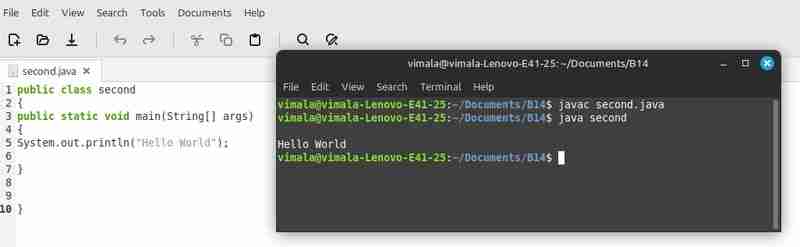

代码实现及优化基本实现:

public class BubbleSort {

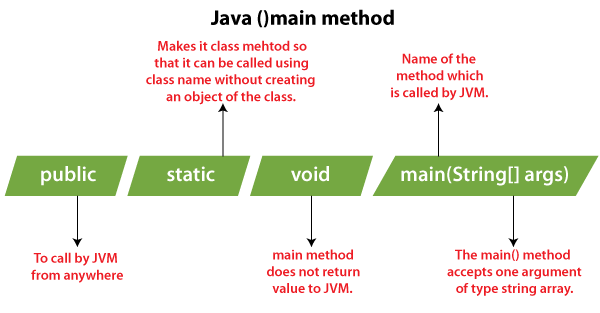

public static void main(String[] args) {

int[] arr = {8, 2, 6, 4, 9, 1};

System.out.println("未排序数组: " + java.util.Arrays.toString(arr));

bubbleSort(arr);

System.out.println("已排序数组: " + java.util.Arrays.toString(arr));

}

public static void bubbleSort(int[] arr) {

int size = arr.length;

for (int i = 0; i < size - 1; i++) {

for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {

if (arr[j] > arr[j + 1]) {

int temp = arr[j];

arr[j] = arr[j + 1];

arr[j + 1] = temp;

}

}

}

}

}

运行结果:

未排序数组: [8, 2, 6, 4, 9, 1] 已排序数组: [1, 2, 4, 6, 8, 9]

优化实现: 为了提高效率,可以添加一个标志位 swapped,判断是否发生过交换。如果某次迭代没有发生交换,则说明数组已排序,可以提前结束循环。

public static void bubbleSortOptimized(int[] arr) {

int size = arr.length;

boolean swapped;

for (int i = 0; i < size - 1; i++) {

swapped = false;

for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {

if (arr[j] > arr[j + 1]) {

int temp = arr[j];

arr[j] = arr[j + 1];

arr[j + 1] = temp;

swapped = true;

}

}

if (!swapped) break; // 数组已排序,提前结束

}

}

算法复杂度分析

-

时间复杂度:

- 最佳情况 (O(n)): 数组已排序。

- 平均情况 (O(n²)): 元素随机排列。

- 最坏情况 (O(n²)): 元素逆序排列。

-

空间复杂度: O(1) (就地排序算法)

冒泡排序简单易懂,但效率较低,不适合处理大型数据集。 对于小型数据集或对算法复杂度要求不高的场景,冒泡排序仍然是一种可行的选择。 优化后的版本可以在已排序的情况下提高效率。

以上就是了解冒泡排序算法(附Java示例)的详细内容,更多请关注知识资源分享宝库其它相关文章!

版权声明

本站内容来源于互联网搬运,

仅限用于小范围内传播学习,请在下载后24小时内删除,

如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除。敬请谅解!

E-mail:dpw1001@163.com

发表评论